近日,我院刘迅成特聘教授团队在高性能有机半导体材料领域取得突破性进展,连续在中科院一区自然指数期刊Macromolecules上发表3篇高水平研究论文。这3篇论文的第一作者均为其指导的2021级硕士研究生,分别是谢润泽、陈豪与强云峰。

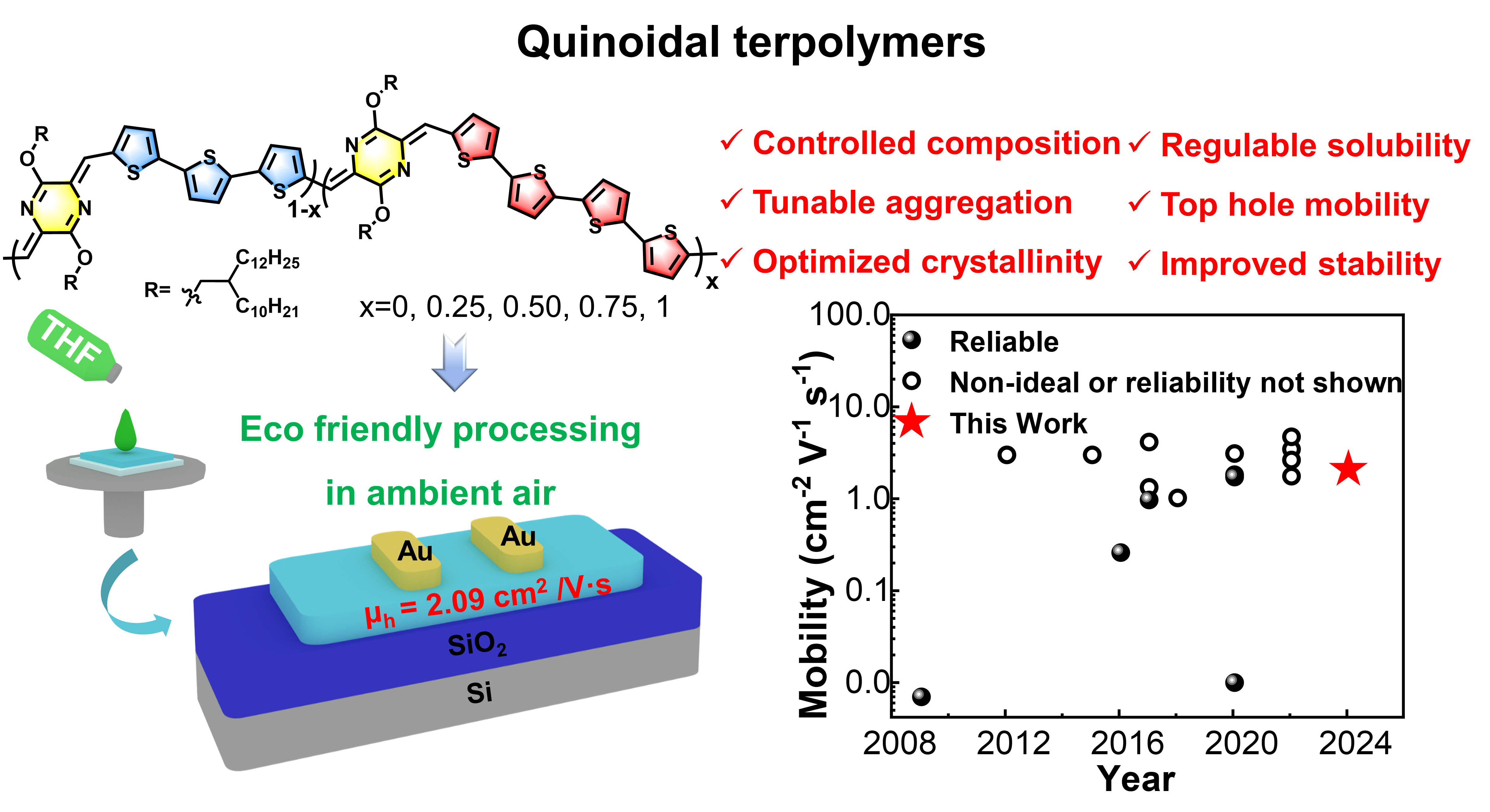

工作1:高性能聚合物半导体材料的加工广泛使用有毒的卤化溶剂,这不仅会引发严重的环境问题,更阻碍了有机电子器件的大规模工业化生产。虽然三元共聚策略已被证明能够有效调控给体-受体型聚合物的光电性能,但这一方法在醌式体系中的应用和探究仍属空白。此外,醌式共轭聚合物因其刚性骨架和平面构型在电荷传输中表现出显著优势,但如何通过分子设计实现高性能且环保溶剂加工仍具挑战。鉴于此,团队首次将三元共聚策略引入醌式体系,通过精确调控聚合物链间聚集行为和薄膜结晶度,实现了有机场效应晶体管(OFET)器件载流子迁移率和稳定性的显著提升。当采用氯苯作为加工溶剂时,所有三元共聚物的空穴迁移率和操作稳定性均优于相应的交替共聚物,其中4T含量为75%的聚合物PA-3T25-4T75由于具有最有序的微观形貌结构,实现了2.26 cm2 V–1 s–1的最高空穴迁移率。更重要的是,当采用环保溶剂四氢呋喃(THF)加工时,含25% 4T单元的聚合物PA-3T75-4T25展现出2.09 cm2 V–1 s–1的空穴迁移率,创下了醌式聚合物基于环保溶剂加工的最高迁移率纪录。该工作的题目是“Precisely Regulating Interchain Aggregation and Film Crystallinity of Quinoidal Terpolymers for High-Performance Eco-friendly Transistors”,2021级硕士研究生谢润泽为第一作者,华南理工大学陈军武教授、美国劳伦斯伯克利国家实验室刘毅高级研究员和贵州大学刘迅成特聘教授为论文通讯作者。论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.4c02672

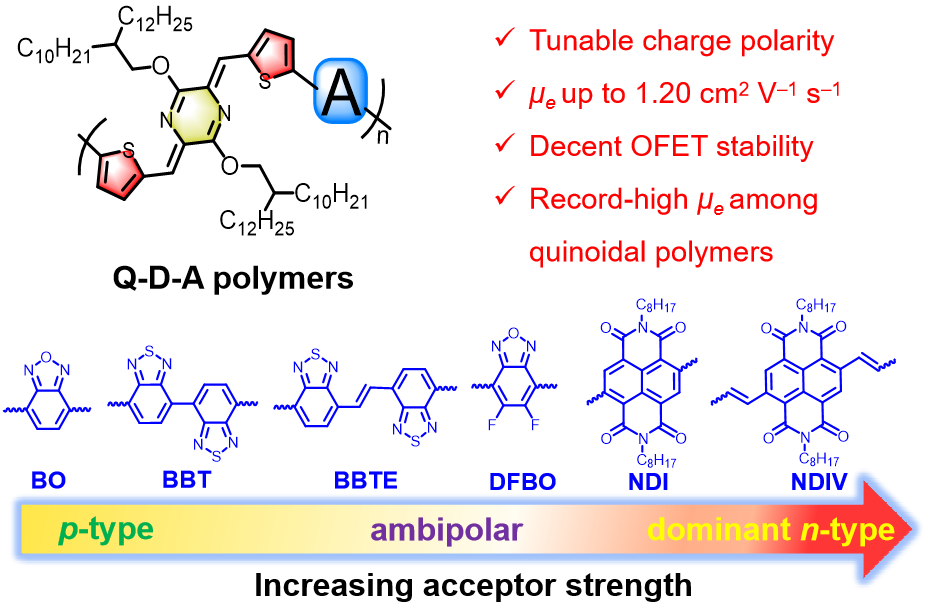

工作2:具有电子传输效应的有机半导体材料逐渐成为研究热点,然而其发展相对空穴传输材料相对落后。醌式-给体-受体(Q-D-A)策略在传统D-A设计策略上引入Q单元,能够有效的降低聚合物能级、加强分子间相互作用和促进紧密的链间堆积从而有利于获得高载流子迁移率。尽管Q-D-A聚合物实现了高达5 cm2 V-1 s-1的高效空穴传输,但超过1 cm2 V-1 s-1的可靠电子迁移率鲜有报道,如何有效调控Q-D-A共轭聚合物载流子极性从而实现载流子的高效传输仍需进一步探索。鉴于此,团队提出主链受体工程实现聚合物电子传输极性的转变的策略,设计并通过简单的方法合成了六种的Q-D-A聚合物,系统地研究了受体强度对聚合物的聚集行为、薄膜微观形貌、电子能级、主链共平面性和场效应晶体管器件性能的影响。通过受体强度的变化,成功地调控了聚合物的载流子传输特性,实现了从p型到双极性,并最终达到n型主导载流子传输行为。基于NDIV的聚合物表现出1.20 cm2 V-1 s-1的可靠电子迁移率,且是醌式聚合物中可靠迁移率的最高值之一,同时具有良好的操作稳定性。该工作的题目是“Charge Polarity Modulation and Efficient Electron Transport in Quinoid-Donor-Acceptor Polymers by Acceptor Engineering for High-Performance Transistors”,2021级硕士研究生陈豪是第一作者,贵州大学刘迅成特聘教授为论文通讯作者。论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.4c02596

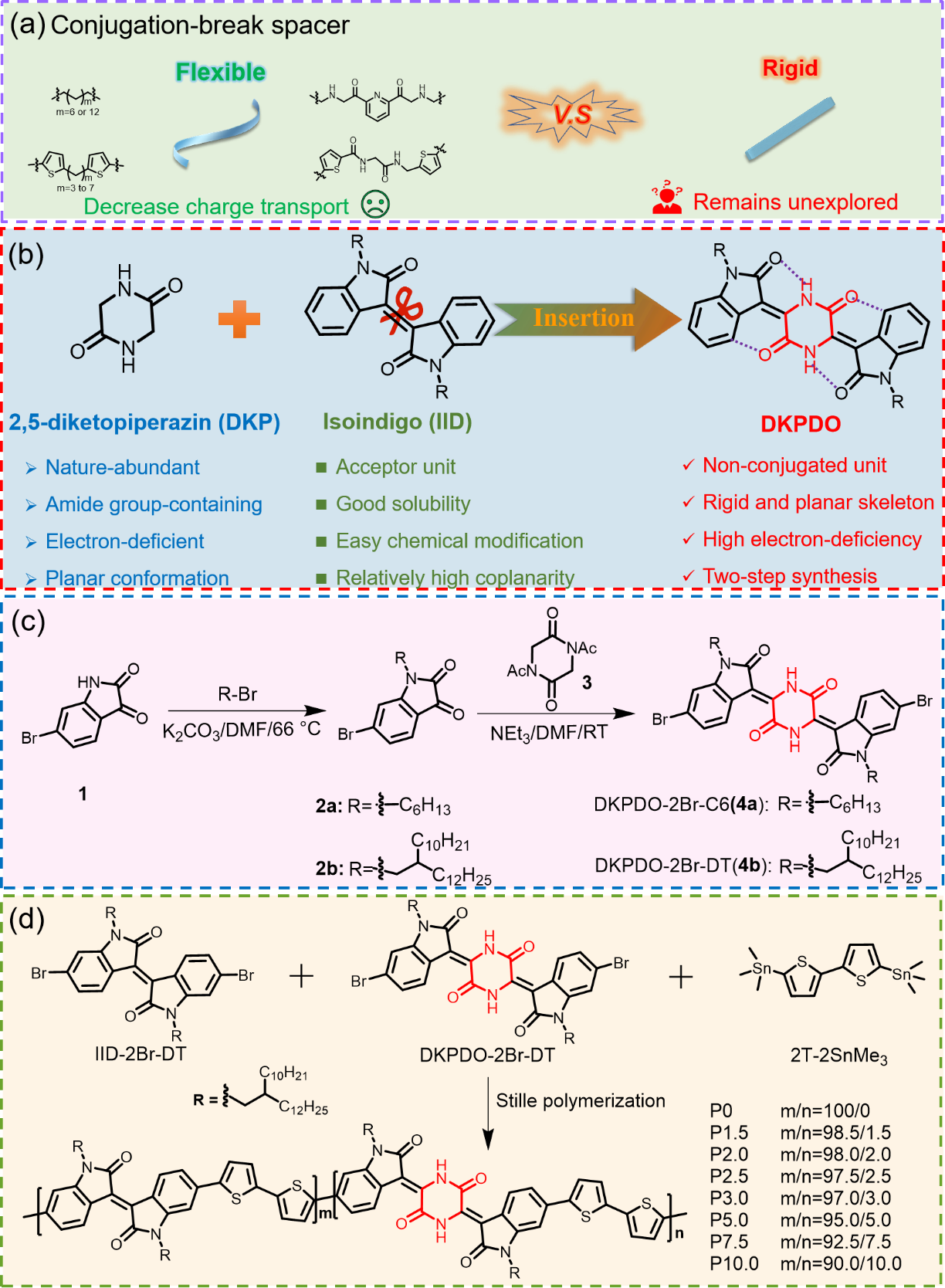

工作3:常见的构筑聚合物半导体的结构单元具有共轭的分子骨架和刚性的平面结构。尽管非共轭柔性单元可用于构筑具有优异机械性能的聚合物半导体材料,然而非共轭刚性结构单元鲜有报道,且其在构筑高迁移率聚合物半导体方面的研究还是空白。鉴于此,团队提出主链引入非共轭刚性单元提高聚合物半导体载流子迁移率的策略,设计并通过简单的方法合成了一种新型的非共轭刚性结构单元(DKPDO),将其引入主链能普遍提高空穴迁移率和器件操作稳定性。含2.5%DKPDO的无规共聚物的空穴迁移率高达4.12 cm2 V-1 s-1,是基于异靛蓝中心扩展单元构筑的聚合物的最高值之一。该研究首次实现了引入非共轭单元大幅提高聚合物载流子迁移率,为获得高性能聚合物半导体材料提供了一种简单且高效的新方法。该工作的题目是“Designer Conjugation-Break Spacer that Boosts Charge Transport in Semiconducting Terpolymers”,2021级硕士研究生强云峰是第一作者,贵州大学刘迅成特聘教授和美国劳伦斯伯克利国家实验室刘毅高级研究员为论文通讯作者,论文共同作者还包括美国南密西西比大学顾晓丹教授。论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.4c00613

上述研究得到了国家自然科学基金委、贵州省科技厅科学技术基金的资助,并感谢贵州大学省部共建公共大数据国家重点实验室提供算力支持。

(图/文:谢润泽)

一审:李龙

二审:赵飞

三审:刘剑