近日,贵州大学材料与冶金学院黄俊特聘教授课题组在锌离子电池电解质的研究中取得了重要进展,成果以 “Nanomicellar Electrolyte Enables Highly Reversible Zinc Anode Via Strengthening Symmetric Plating/Stripping Chemistry”为题发表在国际顶级期刊“Advanced Functional Materials”(影响因子19.0,自然指数期刊,中科院一区TOP期刊)上。我校材料与冶金学院是论文的第一完成单位,我校硕士研究生张锦龙为文章的第一作者,贵州大学黄俊特聘教授和南昌大学陈义旺教授为共同通讯作者。

水系锌离子电池(AZIBs)因其高理论能量密度、环境友好和低成本等显著优势,被广泛应用于先进储能设备的开发。然而,在传统的ZnSO4水溶液电解质中,锌金属负极通常面临严峻挑战,包括枝晶形成、持续腐蚀与钝化以及析氢反应,这些问题导致电解质在反复沉积/剥离循环中分解,并引起电极体积的剧烈波动。此类不可逆的锌沉积/剥离过程会持续引发锌枝晶生长和副产物生成,最终导致电池失效。然而,目前电池在复杂工况下的失效方式依然需要进一步研究。此外,Zn(H2O)62+的溶剂化结构会驱动活性水分子向锌负极迁移,并通过电子转移削弱Zn-OH2配位中的O-H键,进而引发严重的析氢反应和副反应。同时,质子(H⁺)可通过Grotthuss机制在连续的氢键网络中快速跳跃传输,随后在锌负极表面被还原,从而加速析氢反应。更为严重的是,不可预测的锌枝晶生长会进一步加剧副反应,导致库仑效率下降甚至引发短路。此外,库仑效率(CE)作为评估金属电极沉积/剥离过程电化学可逆性的关键指标,其计算方式为全周期内总输出电荷与总输入电荷之比。然而,在Zn//Zn对称电池中,充足的锌供应掩盖了枝晶形成和“死锌”对CE的影响,导致CE值在电池因枝晶穿透隔膜发生短路前始终保持在100%。鉴于CE在评估循环可逆性方面的局限性,开发能够量化锌负极沉积/剥离行为的参数,对于深入理解高性能AZIBs至关重要。

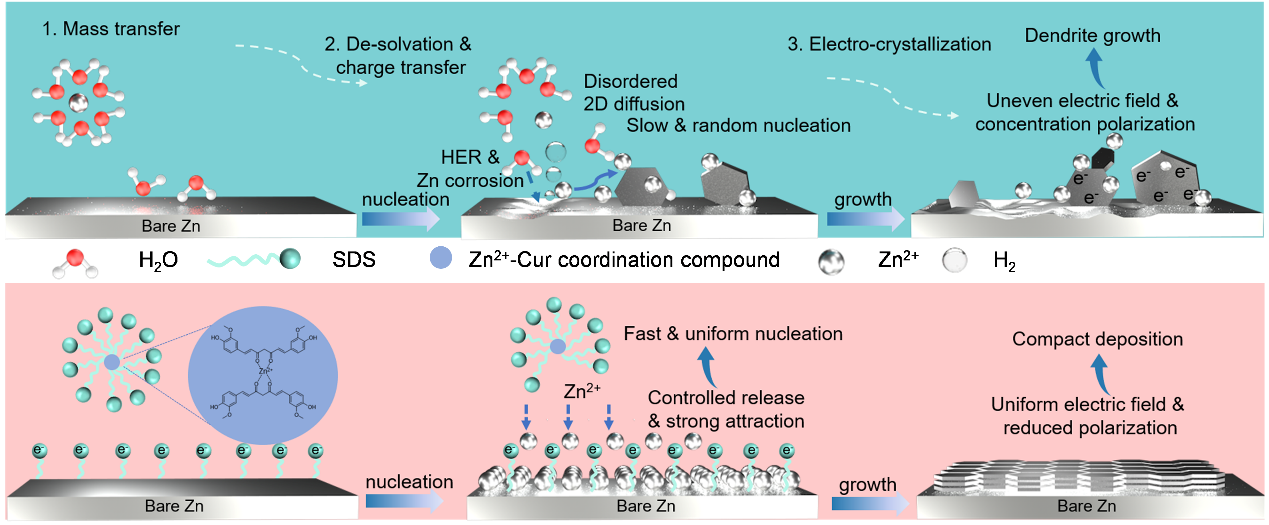

鉴于此,我校黄俊特聘教授团队首先通过对不同工况下的电池失效方式进行总结,揭示了AZIBs在不同工况下的极化或短路失效。同时提出基于锌阳极特征结晶峰的可逆性指标(Ri),用于评估沉积/剥离反应行为并解析其可逆性,特别是在Zn//Cu不对称电池体系中。并且通过自组装策略设计了一种独特的纳米胶束电解质,该电解质包含ZnSO4、十二烷基硫酸钠和姜黄素分子。该水相体系可自发发生相分离,形成独特的亲水性和疏水性微区。这种独特的结构不仅增强了界面电荷转移动力学,还能实现胶束组装体中Zn2+的可控释放。因此,锌沉积优先通过有序的三维扩散路径进行,从而实现致密且均匀的锌生长。基于该电解质,Zn//Zn对称电池表现出卓越的循环稳定性,可稳定循环3800小时,即使在28.5%的高放电深度下也能稳定运行超过1200小时。此外,Zn//Cu非对称电池展现出优异的可逆性,在5 mA cm-2的电流密度下实现了1418小时的稳定循环,且Ri值低至0.87。值得注意的是,Zn//MnO2全电池显示出卓越的长周期循环性能,可稳定运行12000次循环。该研究为提升AZIBs中锌沉积/剥离的对称性化学行为提供了创新见解。

该研究得到了国家自然科学基金、贵州省科技厅基金项目、贵州省教育厅基金项目等的资助。

一审:谢海波

二审:赵飞

三审:刘剑