近日,贵州大学材料与冶金学院黄俊课题组在锌离子电池电解液添加剂的研究中取得了重要进展,成果以 “Physicochemical synergistic interface optimization via natural eumelanin colloidal electrolyte enables highly reversible Zn anodes”为题发表在国际顶级期刊“Energy Storage Materials”(影响因子20.2,中科院一区,TOP期刊)上。我校材料与冶金学院是论文的第一完成单位,我校硕士研究生刘修德和张锦龙为文章的共同第一作者,贵州大学黄俊特聘教授为唯一通讯作者。

智能移动平台的指数级增长使得先进的储能系统被定位为当代电子产品的关键组件,特别是在解决现代便携式设备不断升级的能量密度和循环寿命要求方面。其中,水系锌离子电池(AZIBs)由于其高安全性以及低的氧化还原电位(与标准氢电极相比为-0.76 V)和高理论容量(820 mAh g-1)方面的固有优势而成为优异的候选者之一。然而,由于锌离子的脱溶剂化产生的大量的活性水分子被吸附在锌阳极表面,导致严重的析氢反应(HER)和腐蚀。同时,由于锌阳极本身的缺陷,锌阳极表面初始电场分布不均匀,加剧了锌枝晶的形成和腐蚀,这些挑战严重影响了锌阳极的可逆性,极大地限制了AZIBs的潜在应用。

为了解决这些复杂的挑战,人们已经提出了许多策略,包括使用人工界面层,电极结构优化,隔膜改性和电解质工程。其中,电解质工程是一种广泛被采用的优化技术去解决锌阳极在循环过程中的这些问题,具有成本效益高、应用简单、效率高等优点。通常情况下,添加剂加入电解质后,由于其本身的极性官能团,通常会与锌离子产生较强的相互作用,从而调节锌离子的溶剂化结构。然而,这些添加剂往往侧重于利用化学作用来修饰锌阳极,而忽略了物理作用来改善锌阳极。例如,人工界面层或电极结构优化直接赋予锌阳极坚固的物理保护层或独特的三维结构,这种直接的物理作用可以很好的改善锌阳极的固有缺陷,使电场分布均匀化,从而实现无枝晶的锌阳极。总体而言,虽然化学方法可以调节锌溶剂化结构并改善传输动力学,但它们无法解决锌阳极固有缺陷引起的初始不均匀电场。相反,物理方法可以均匀化初始电场分布,但很难增强热力学驱动的电化学氧化还原反应。因此,实现物理化学协同作用对于实现高可逆的锌阳极至关重要。

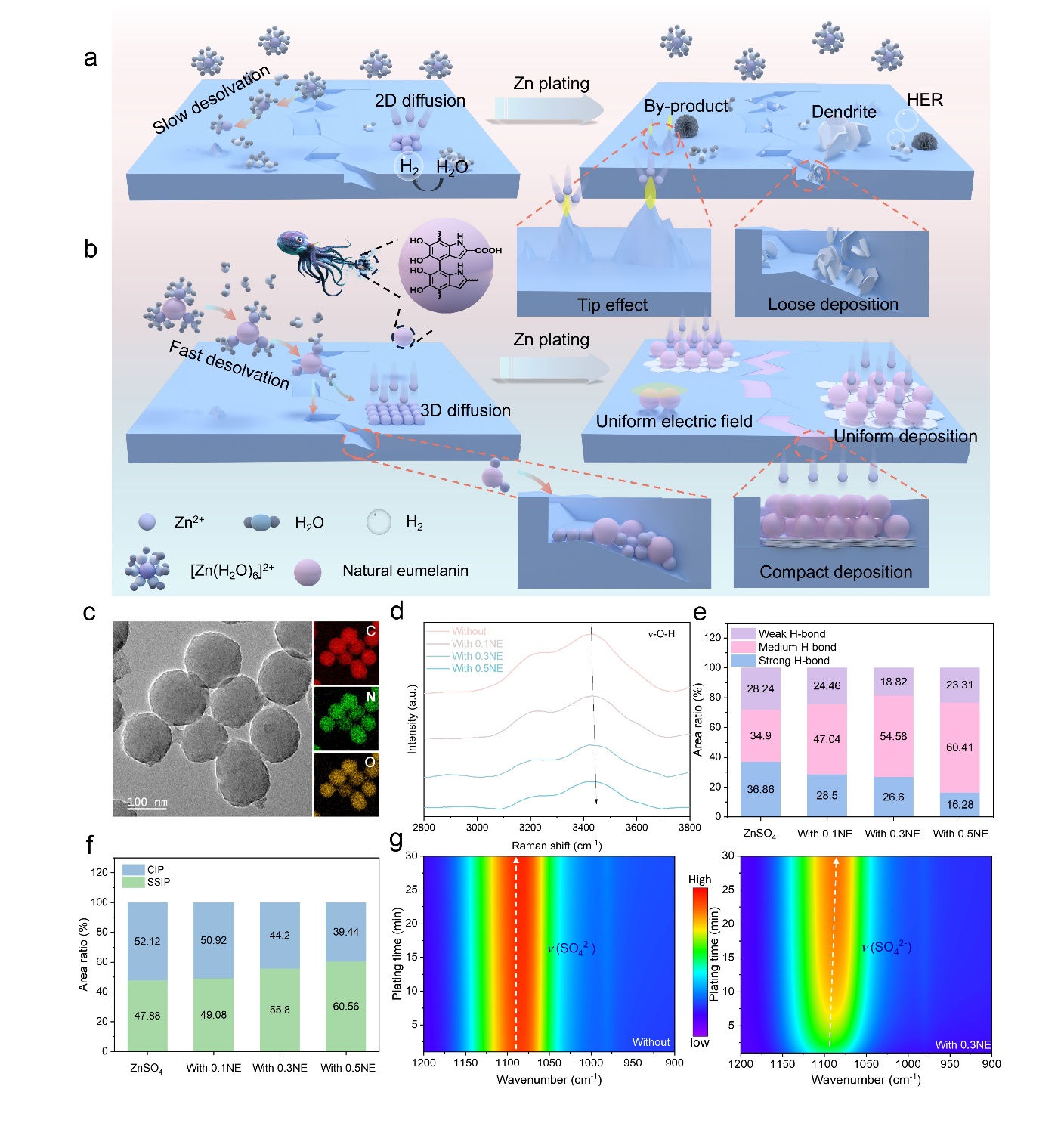

鉴于此,贵州大学黄俊特聘教授课题组通过将天然真黑素(NE)纳米颗粒作为多功能添加剂引入到硫酸锌电解质中,利用其独特的纳米结构和丰富的极性官能团,形成稳定的胶体电解质,并通过物理化学协同作用实现了高可逆的锌阳极。实验和理论模拟测量结果表明,NE纳米颗粒表面富含极性官能团,能够通过化学作用有效调节锌离子的溶剂化结构,破坏氢键网络,抑制腐蚀反应。同时,NE纳米颗粒在电场作用下吸附在锌阳极表面,可以物理填充锌阳极表面缺陷,诱导锌离子均匀沉积,实现电场的再分配,从而抑制锌枝晶的形成。使用该胶体电解质的锌阳极在1 mA cm-2时具有98.82%的高库仑效率(CE),在5 mA cm-2/1 mAh cm-2时具有超过3,800 h的循环寿命,其累积沉积容量超过9,500 mAh cm-2。与MnO2阴极匹配,其Zn//MnO2全电池也表现了优异的电化学性能。这种物理化学协同调节机制为开发高度可逆的AZIBs提供了一种很有前途的策略。

该研究得到了国家自然科学基金、贵州省科技厅基金项目、贵州省教育厅基金项目等的资助。

图文:黄 俊

一审:谢海波

二审:赵 飞

三审:刘 剑